作者:刘国彬 上官周平 姚文艺 杨勤科 赵敏娟 党小虎 郭明航 王国梁 王兵

1 前言

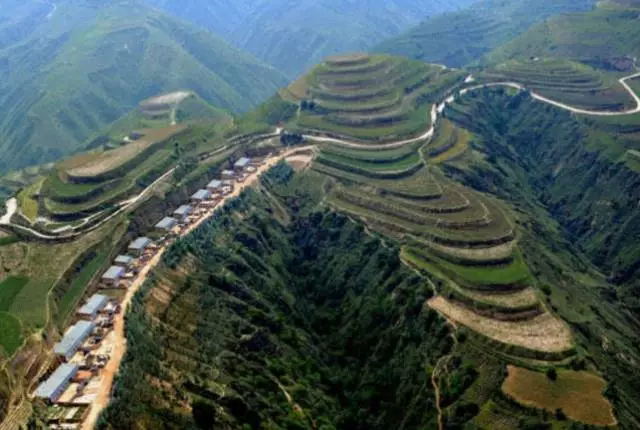

黄土高原地区水土流失影响着黄河的生态安全,长期制约区域经济社会可持续发展。建国以后国家对水土保持工作高度重视。20世纪80年代以来的小流域治理、梯田建设,20世纪末期以来开展的退耕还林(草)、淤地坝建设和坡耕地整治等一系列大型水保和生态工程,使该地区生态和环境发生了明显变化。

2 水土保持与生态治理的成效

2.1 生态治理措施动态变化

黄河上中游地区186个县级行政单元2000—2012年历年统计的水土保持措施数据整理和核查后,得到该区逐年的水土保持措施的总面积,目前潼关以上地区保存各类水土保持措施面积约1474万hm2,其中梯田面积为349万hm2,人工林面积为747万hm2,人工草面积为258万hm2,坝地18万hm2,封禁治理面积为102万hm2。除坝地面积呈先增大后减小的趋势以外,其余措施均呈逐年增加态势。

2.2 土地利用动态变化

对上世纪70—80年代、90年代、2000年和2010年4个时段、近40年来的土地利用情况进行了分析,结果表明:(1)耕地先增加后减少:70—80年代、90年代、2000年和2010年的面积分别是17.96万km2、19.67万km2、20.64万km2和19.98万km2。(2)林地持续增加:四个时期的面积分别为7.38万km2、7.72万km2、9.25万km2和12.35万km2。(3)草地呈减少趋势:是个时期的面积分别为31.15万km2、30.22万km2、25.99万km2和24.61万km2。(4)居民地增加、未利用地减少。这些变化的最主要原因,先是以粮为纲的政策,再是退耕还林草工程的实施,也与社会经济发展后人们对自然的干扰减少有关。

2.3 植被覆盖动态变化

自20世纪80年初期开始30多年以来植被覆盖逐年明显增加。从空间格局特征看,中部丘陵区(丘I, II)和土石山区明显增加,NDVI均值由0.21增加到0.48, 净增加128.6%。从时间看,1982—2013年,NDVI均值由0.30上升到0.45,净增加50.0%,夏天变化尤为明显,由0.36增加到0.59,增幅63.9%。从季节看,NDVI增加主要发生在春、夏两季,占全年总增量60%以上。所有这些变化首先与1999年以来退耕还林(草)政策的实施有关,其次也与社会经济发展后的自然恢复和人工干扰减少有关。

2.4 土壤水文生态动态变化

黄土高原植被恢复引起土壤干燥化现象(俗称干层)受到普遍关注。土壤干层的平均厚度为160cm,起始深度平均为270cm,土地利用格局对土壤干层具有极显著的影响。在黄土高原中西部地区特别是陕西和山西交界的沿黄河雨养农业地区,土壤干层厚度较厚;而在黄土高原各个平原灌区,干层较薄。黄土高原地区的林地普遍存在下伏土壤干层,干层发育较草地和农地严重。

2.5 土壤侵蚀动态变化

黄土高原土壤侵蚀以水蚀为主,2000—2010年11年的平均土壤侵蚀强度为15.2t/(km2.a)。土壤侵蚀强度比较大的区域位于中部的丘陵沟壑区和高塬沟壑区。中度以下侵蚀强度(< 25 t/(km2.a))占了整个黄土高原的80.5%,主要分布在河谷平原区、山西东部黄土丘陵区、土石山区及地势比较平坦的风蚀地区。2000—2010年黄土高原土壤侵蚀强度整体上呈现显著下降的趋势,变化最大的区域分布于丘陵沟壑区和高塬沟壑区,该地区2000和2010年平均侵蚀强度约32.0t/(hm2 . a)。遇到强降水年,该地区土壤侵蚀强度依然可达50 t/(km2.a)以上。

2.6 河流径流和输沙量动态变化

自20世纪70年代以来,黄河流域潼关以上干支流水沙量持续减少,2000年以后减少更多。1919—1959年潼关水文站实测年均径流量426.1亿m3,年均输沙量15.92亿t。2000—2012年潼关水文站年均输沙量减少至2.76亿t,较1919—1959年平均值减少82.7%;同期年均径流量减至231.2亿m3,减少了45.8%。2000—2012年黄河流域潼关以上年均减少径流量217.72亿m3,其中降雨、下垫面变化、能源开发等分别对径流量减少量的贡献为2.0%、76.8%和21.2%。2000—2012年黄河流域潼关以上年均减少减沙量为13.7亿t,其中降雨、下垫面变化、河道采砂等分别对径流量减少量的贡献为22.1%、71.5%和6.4%。水土保持措施对减沙起了到主导作用,水利措施及经济社会用水对减水起到了主导作用,降雨等自然因素对水沙变化的影响已逐渐处于相对次要的地位。

2.7 经济结构动态变化

黄土高原地区1995—2010年间社会经济发展情况处在连续向好的态势,生态修复工程带来的社会经济效益显著。从经济结构来看,1995—2010年间该区第二产业和第三产业产值增长态势明显,而第一产业表现为先下降后增长。第二产业和第三产业产值逐年增加,第二产业由1995年的1254.43亿元增加到了2010年的4670.19亿元,年均增长率达到了18.15%,第三产业也由1995年的852.25亿元增加到了2010年的3108.40亿元,年均增长率为17.65%。2000—2003年是黄土高原三次产业结构转变的关键节点,而这一时期也是该区生态修复工程实施的初始期。前期的产值下降可能是该区实施的退耕还林政策导致了耕地面积的下降,而后期的增长则可能是由于技术进步带来的单位面积产值与农产品附加值的增加。

3 水土保持与生态工程建设对策与建议

(1)加大水土流失防治力度,推进以植被生态功能提升为核心的生态工程;(2)实施行生态工程跟踪监测,为水土保持与生态建设科学决策提供依据;(3)强化水土保持与生态建设科学研究,发展与丰富现代水土保持学科;(4)优化产业结构,重视农户转业就业,减轻生态环境承载压力;(5)完善政策机制,实行强化依法防治,严格执行实施水土保持防治法律法规。

作者简介:

刘国彬 中科院水利部水土保持所所长,西北农林科技大学水土保持所所长,研究员。