近日,水土保持与荒漠化整治全国重点实验室王仕稳研究员团队发现调控作物光适应性的新途径,相关研究以“Rice MGD1-Mediated Improvement of Photosynthesis and Crop Yield by Flexible Adaptation to Different Light Conditions”为题发表在Plant Biotechnology Journal杂志。水土保持科学与工程学院(水土保持研究所)水土保持与荒漠化整治全国重点实验室为第一单位,殷俐娜副研究员、王仕稳研究员为该论文共同通讯作者,已毕业的李莎莎博士为该论文第一作者。该工作系统的解析了单半乳糖甘油二酯合酶基因OsMGD1调控植物光适应性的分子机制。低光下,OsMGD1过表达可维持叶片中叶绿素含量及光捕获复合体水平,保持高效光合;高光下,过表达株系通过加速叶黄素循环脱环氧化,显著提升非光化学淬灭能力,缓解光抑制。该研究揭示了OsMGD1赋予作物“低光高效、高光耐逆”的弹性光合特征,为培育广适高产作物及增强作物光合固碳提供了可行策略与基因资源。

水稻(Oryza sativa L.)是全球约三分之一人口的口粮,其产量本质取决于光合效率。叶绿体类囊体膜的核心脂质——单半乳糖甘油二酯(MGDG)及其衍生的双半乳糖甘油二酯(DGDG)——直接维系PSII、PSI及Cytb6/f复合体的结构与功能。MGDG合酶(MGD)是这一膜脂通路的限速酶,其活性高低决定光合膜的可塑性与稳定性。自然光强瞬息万变,植物必须在中低光下保持最大光能捕获,又要在强光下及时启动叶黄素循环,以热耗散形式释放过剩激发能,防止光系统受损。该循环的关键酶紫黄质脱环氧化酶(VDE)及其底物/产物均富集于MGDG微区,MGDG含量直接影响VDE活性及热耗散速率。然而,能否通过基因工程精准调节MGDG水平,进而强化叶黄素循环、实现“低光高产-高光抗逆”的协同提升,迄今尚无实证。

在这项研究中,研究人员系统解析了水稻MGDG合酶基因OsMGD1在不同光强(低光LL、中光ML和高光HL)下的生物学功能,明确了OsMGD1过表达可显著提升叶片MGDG与DGDG含量,增强类囊体膜稳定性,减少脂质过氧化;同时提高PSII最大光化学效率(Fv/Fm)与电子传递速率,同步优化光能捕获与碳同化能力。低光下,过表达株系凭其更大的捕光截面与叶绿素含量维持高光合速率;高光下,则通过加速叶黄素循环脱环氧化,提高非光化学淬灭(NPQ),有效缓解光抑制。最终,过表达水稻在三种光强下均实现生物量与籽粒产量的协同增加,为培育广适高产作物、保障粮食安全提供了新思路。

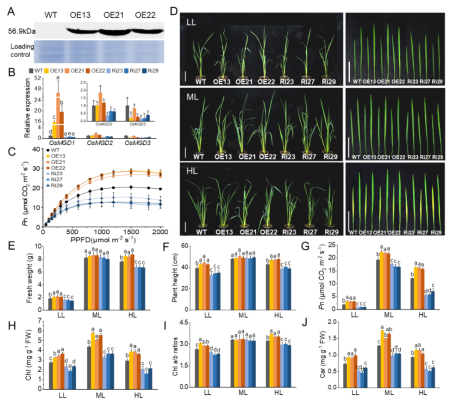

1.OsMGD1过表达增强水稻不同光强下的光合能力

OsMGD1定位于叶绿体,属A型MGDG合酶,叶片特异高表达,启动子区域富集光响应元件。构建并验证3个独立过表达系(OE13、OE21、OE22)与3个RNAi系(Ri23、Ri27、Ri29)后,光响应曲线显示:随光强升高,所有株系光合速率递增,但≥400 μmol m⁻² s⁻¹时OE显著高于WT与RNAi,提示OsMGD1可强化高光下光合潜能。不同光强处理进一步证实,低光(LL)抑制幼苗生长,中光(ML)正常生长,高光(HL)诱发叶片漂白;HL下OE地上部鲜重较WT提高38%,RNAi则降低27%。一致地,OE在LL/ML/HL下的株高、净光合速率(Pn)、叶绿素、类胡萝卜素及Chl a/b均显著优于WT,RNAi呈相反趋势。此外,OE维持更高的PSII电子传递速率与跨膜质子梯度(ΔpH),显著缓解HL光抑制。综上,OsMGD1通过稳态调控光合色素与电子传递,赋予水稻“低光高效、高光耐受”的广幅光适应能力(图1)。

图1. 过表达OsMGD1提高了水稻的光适应性

2.OsMGD1调控膜脂组成

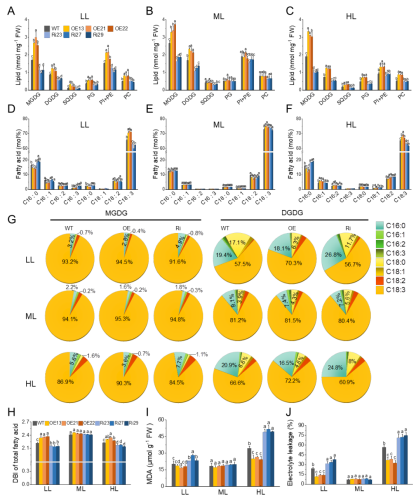

为明确OsMGD1对膜脂组成的影响,研究者分析了不同光强下转基因叶片的脂质及脂肪酸谱。无论低光、中光或高光,OE系MGDG与DGDG含量均显著高于WT,RNAi系则明显降低(图2A-C)。ML下,除MGDG和DGDG外,其余膜脂在各基因型间无显著差异(图2B);而在LL或HL下,OE系的SQDG、PG、PI+PE和PC含量均显著增加,RNAi系则普遍下降(图2A、C)。脂肪酸方面,ML下叶片以C18:3为主(>70mol%),其次为C16:0、C18:2、C16:1和C18:0,其余组分含量非常低(图2E)。LL和HL条件下,OE系C18:3的相对含量显著高于WT,RNAi系降低;C16:0与C18:3呈相反趋势(图2D、F)。

图2. 不同光强下水稻叶片膜脂含量和脂肪酸组成

进一步分析脂肪酸组成发现,与ML相比,LL与HL均导致MGDG与DGDG的C18:3比例下降、C16:0和C18:0上升,DGDG变化尤其显著,且RNAi系降幅大于WT。与此对应,OE系在LL/HL下的总脂肪酸双键指数(DBI)显著高于WT与RNAi,ML下三系无差别(图2)。同时,ML时丙二醛(MDA)与电解质渗漏率(EL)在三者间无差异;LL/HL下,OE的MDA与EL分别降低28–35%和22–30%,RNAi则升高40%以上(图2)。综上,OsMGD1通过提升MGDG、DGDG含量并维持高不饱和水平,巩固膜脂双分子层流动性与稳定性,从而减轻光胁迫诱导的膜脂过氧化与损伤。

3.OsMGD1通过提高叶黄素循环库,加速叶黄素循环去环氧化

为探究OsMGD1对叶黄素循环的调控效应,研究者同步测定了转基因系中循环色素(V,紫黄质;A,环氧玉米黄质;Z,玉米黄质)含量及类胡萝卜素合成关键基因表达。发现在ML下,OE系通过V积累使总库(V+A+Z)显著高于WT,RNAi系则下降(图3A)。HL时,WT的Z和A含量增加,而V减少,表明叶黄循环被HL激活。此外,在HL条件下,OE系的Z含量和脱环氧化状态[(A+Z)/(A+Z+V)]显著高于WT,RNAi系则相反,表明OsMGD1增强了高光下的光保护能力。LL下虽所有株系的Z和V含量均受到抑制,但OE系仍保持显著高于WT的Z和V水平。进一步分析发现,紫黄质脱环氧化酶(VDE)在OE系中在三种光强下均上调,RNAi系普遍下调;玉米黄质环氧化酶(ZEP)除ML外,呈相同趋势。此外,类胡萝卜素合成基因(OsPSY1、OsPDS、OsZDS、OsCRTISO和OsβCH2)在LL和HL下的OE系表达量均显著提高,而RNAi系普遍受抑制(图3B)。综上,OsMGD1通过增加叶黄素循环色素含量,上调VDE、ZEP及整条类胡萝卜素通路基因表达,加速Z的形成和回收,从而在不同光强下维持高效非光化学淬灭,增强水稻光适应。

图3. 叶黄素色素含量及类胡萝卜素合成基因表达

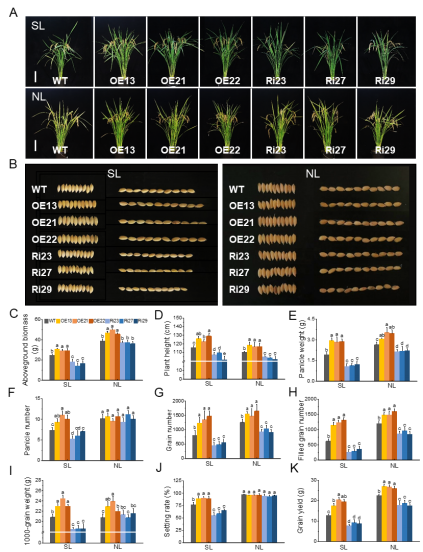

4.OsMGD1过表达提高生物量和籽粒产量

田间试验进一步验证OsMGD1的增产潜力,设自然光(NL)与75%遮荫(SL)两种光环境。SL下所有株系叶色加深、种皮褪绿,发育整体受抑(图 4A、B),但OE系仍显著优于对照:SL下OE 地上部生物量显著高于WT,RNAi则明显降低;籽粒产量OE提高了49%,RNAi降低了34%(图 4C、K)。产量构成上,SL处理中OE的穗数、穗重、总粒数、实粒数、结实率及千粒重均显著高于WT和RNAi系,NL下也保持了18 %的产量优势,RNAi则相反(图 4E–J)。综上,OsMGD1过表达使水稻在低光强下维持了较高产量、而在自然光强下则可以增产。

图4. 在遮荫(SL)和自然光(NL)条件下WT和转基因水稻的表型及产量性状

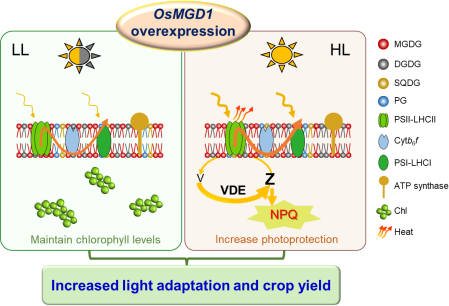

最后,该研究提出“上调OsMGD1,重塑光合膜脂”的通用策略:低光下维持叶绿素含量与捕光能力,减少产量损失;高光下加速叶黄素循环,增强光保护,实现增产(图5)。该策略在水稻与烟草中均得到了验证,为培育具有高光效、高抗逆、高产出的作物提供了有效途径。

图5. OsMGD1介导不同光照条件下灵活适应模型

相关研究依托西北农林科技大学水土保持与荒漠化整治全国重点实验室平台,得到了国家重点研发计划项目(2022YFD1901602)和西北农林科技大学青年英才培育计划等项目的资助。

论文链接:http://doi.org/10.1111/pbi.70380