近日,我校水土保持与荒漠化整治全国重点实验室何海龙教授团队在农田管理驱动土壤无机碳动态方面取得进展,相关成果近期发表在中国科学院一区Top期刊《Geoderma》。已毕业博士丁维婷为论文第一作者,何海龙教授为通讯作者。

该研究旨在通过整合我国田间试验数据,系统回答以下科学问题:

不同农业管理措施(如施肥类型、秸秆还田、保护性耕作等)对我国农田土壤碳库的总体效应;土壤无机碳(SIC)与土壤有机碳(SOC)之间是否存在协同或权衡关系?

农田管理措施对SIC储量的影响是否存在显著的时空异质性?这些影响是否会随着试验持续时间、地理区域、气候条件和土壤初始性质的不同而变化?

探究驱动不同管理措施下SIC储量变化的关键因子及其背后的生物地球化学机制?

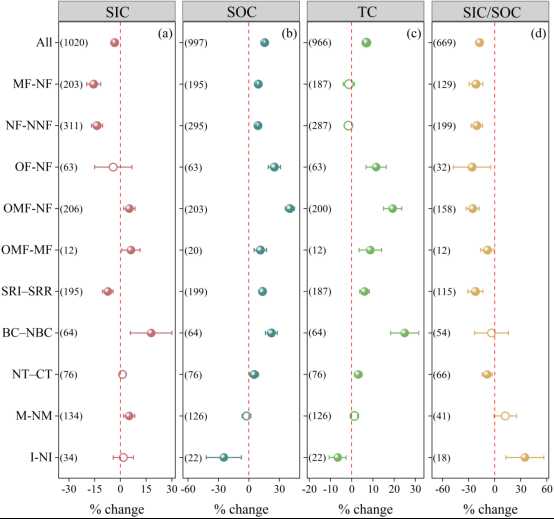

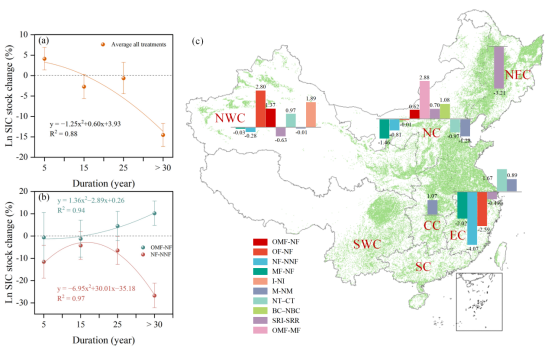

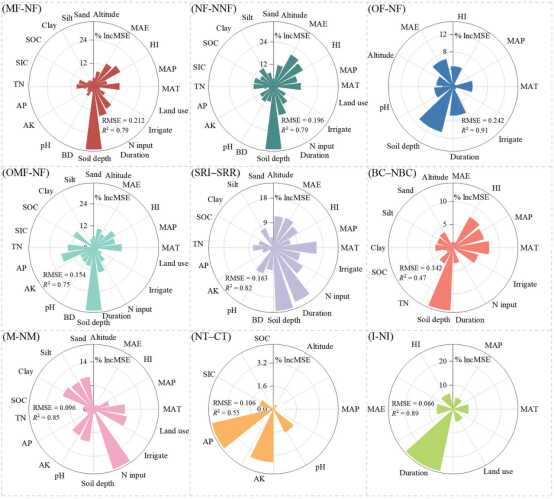

总体而言,农业实践(处理组 vs. 对照组)导致SIC储量减少了3.37%,而SOC储量增加了15.41%,总碳储量提升了6.80%。长期农业实践普遍引起SIC下降,且不同管理实践和地区间的响应差异显著。具体而言,施用无机肥、氮肥以及秸秆还田加剧了SIC损失,尤其在低温、高降雨量以及实验持续时间超过30年的情况下。相反,有机无机配施、生物炭添加以及覆盖措施显著提升了SIC储量,效果在干旱地区尤为突出。值得注意的是,有机无机配施优化了SIC与作物产量之间的平衡。此外,东北和华东地区被确定为SIC损失的高敏感区。因此,加强SIC动态的长期监测,防范碳酸盐耗竭引发的环境风险与土壤肥力退化至关重要。建议采用综合养分管理,推动传统农业向生态农业转型,以有效遏制土壤酸化、减少碳酸钙流失和二氧化碳排放,同时提高作物产量,实现农业生产与土壤碳库可持续性的协同优化。

Figure 1. 不同管理措施对土壤碳库的影响。点表示加权平均响应比(效应值),横线表示95%置信区间。如果置信区间不跨过中间的零线,则表明该措施的影响具有显著性。

Figure 2. SIC储量在时间和空间上的变异。该图通过(a)总体趋势、(b)特定措施下随时间变化的回归曲线,以及(c)不同措施在各区域变化的空间分布图,直观展示了管理实践效应的时空异质性。

Figure 3. 不同管理措施下环境和农艺因子对SIC储量变化的相对贡献。该图通过雷达图展示了随机森林模型分析的各变量的重要性排序。离中心越远,表示该因子对SIC变化的影响越大。

Figure 4. 农业管理措施对土壤碳库、理化性质及作物产量影响的机制示意图。该图清晰地总结了无机肥和有机-无机肥配施两种路径下,一系列链式反应如何导致SIC和SOC的权衡变化。

这项研究通过大尺度数据整合分析,全面量化了我国农田主要管理措施对SIC储量的影响,揭示了农田管理中存在的SOC增加而SIC减少的权衡关系。研究结果不仅填补了土壤碳循环研究中对SIC动态认知的重要空白,也为制定兼顾粮食安全和土壤固碳目标的可持续农业政策提供了关键的科学依据。深入理解SIC在不同管理实践和环境条件下的响应机制,对于准确评估农业生态系统的碳收支和应对气候变化具有重要的现实意义。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2025.117535