近日,我校水土保持与荒漠化整治全国重点实验室李志教授团队联合澳大利亚塔斯马尼亚大学及加拿大不列颠哥伦比亚大学在黄土高原植被恢复促进水汽再循环方面取得进展。以“Local and downwind precipitation has been boosted by evapotranspiration change-induced moisture recycling in the Chinese Loess Plateau”为题在农林科学类经典期刊Agricultural and Forest Meteorology上在线发表。水土保持与荒漠化整治全国重点实验室为第一单位,博士生高超为第一作者,李志教授为通讯作者。

退耕还林工程极大改变了黄土高原(CLP)的植被格局,增加了其植被覆盖。这些变化显著增加了蒸散发量(ET),影响区域水文过程。尽管大量研究分析了植被变化对陆表水文过程的影响,但增加的ET水汽对当地和下风向降水的贡献仍不清楚。特别是,不同植被类型具有明显的结构和冠层差异,其对ET的影响也因生态系统而异,因此,分析不同植被对当地和下风向降水的贡献差异至关重要。

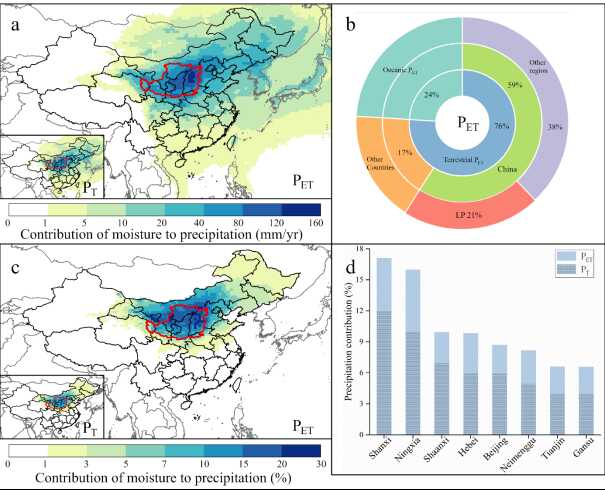

基于此,采用UTrack水汽轨迹追踪模型,通过追踪从ET到降水的前向轨迹,系统分析了ET变化对当地和下风向降水的影响。结果表明,受盛行西风、东亚和南亚季风联合影响,CLP的ET水汽主要向东北方向输送。在年均尺度下,21%的当地ET水汽形成了14%的当地降水,剩余水汽流出边界促进下风向降水。受益区域包括中国其他地区(河北、山东等)、其他国家(俄罗斯、蒙古国等)和海洋。

图1 黄土高原蒸散水汽对当地和下风降水的贡献

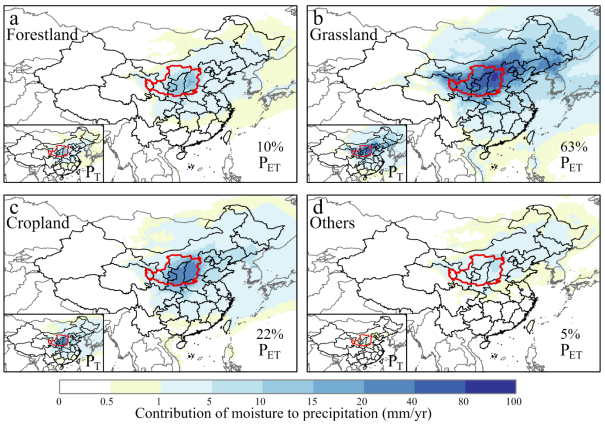

不同植被类型的ET水汽对当地和下风向降水的贡献差异显著。草地、农田、森林和其他植被的贡献比例分别为63%、22%、10%和5%,这归因于植被面积及单位面积的ET效率差异。

图2 不同植被类型蒸散水汽对当地和下风向降水的贡献

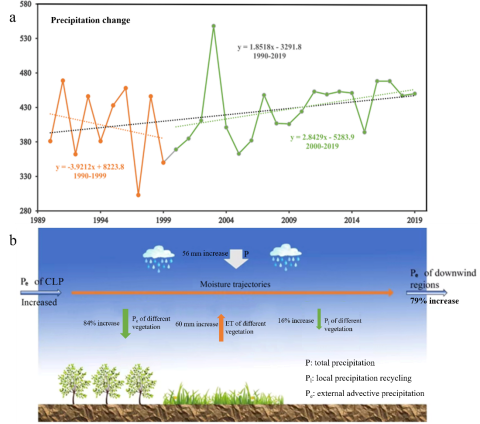

CLP的ET(T)以2 mm/yr(3mm/yr)的速率增加,从而极大促进了当地和下风向降水。过去三十年,CLP的ET净增加了60 mm,形成了9 mm的当地再循环降水。这相当于ET每增加1 mm,当地降水增加0.15 mm,其中~70%(0.1 mm)的贡献来自T水汽。降水量净增加了56 mm,平流降水和当地再循环降水的贡献比例为84%和16%。这些结果不仅揭示了ET变化对降水变化的重要影响,也为研究植被与降水之间的陆气耦合奠定了基础。

过去三十年,观测到CLP降水量净增加了56 mm,当地再循环降水增加了9 mm,因此上风平流降水增加了47 mm。平流降水和当地再循环降水对降水增加的贡献比例为84%和16%。其中,当地不同植被对当地再循环降水增加的贡献比例分别为61%(草地)、21%(农田)、9%(森林)和9%(其他类型植被)。这些结果不仅揭示了ET变化对降水变化的重要影响,也为研究植被与降水之间的陆气耦合奠定了基础。

图3 过去三十年降水变化

该研究得到国家自然科学基金项目(42477510和52309036)资助。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192325002436